Он не работал, он работой жил. Памяти выдающегося алексеевца Ивана Васильевича Плахотника

Журналист «Зари» поделилась с читателями яркими моментами жизни бывшего руководителя Алексеевского агротехникума.

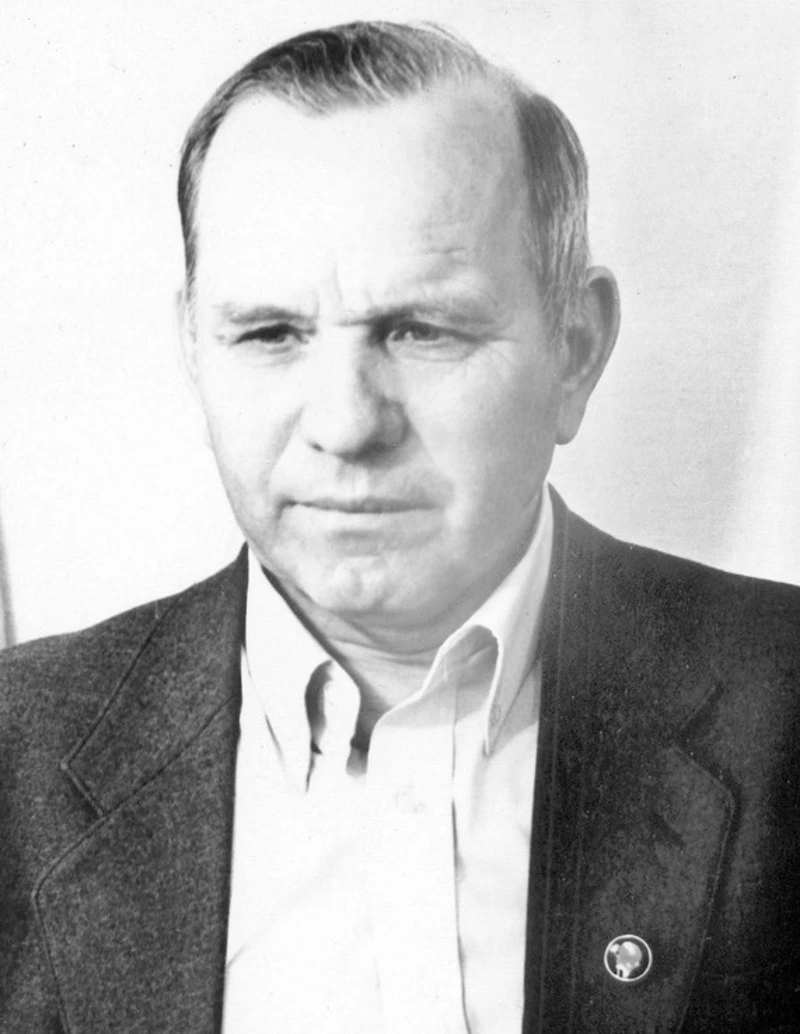

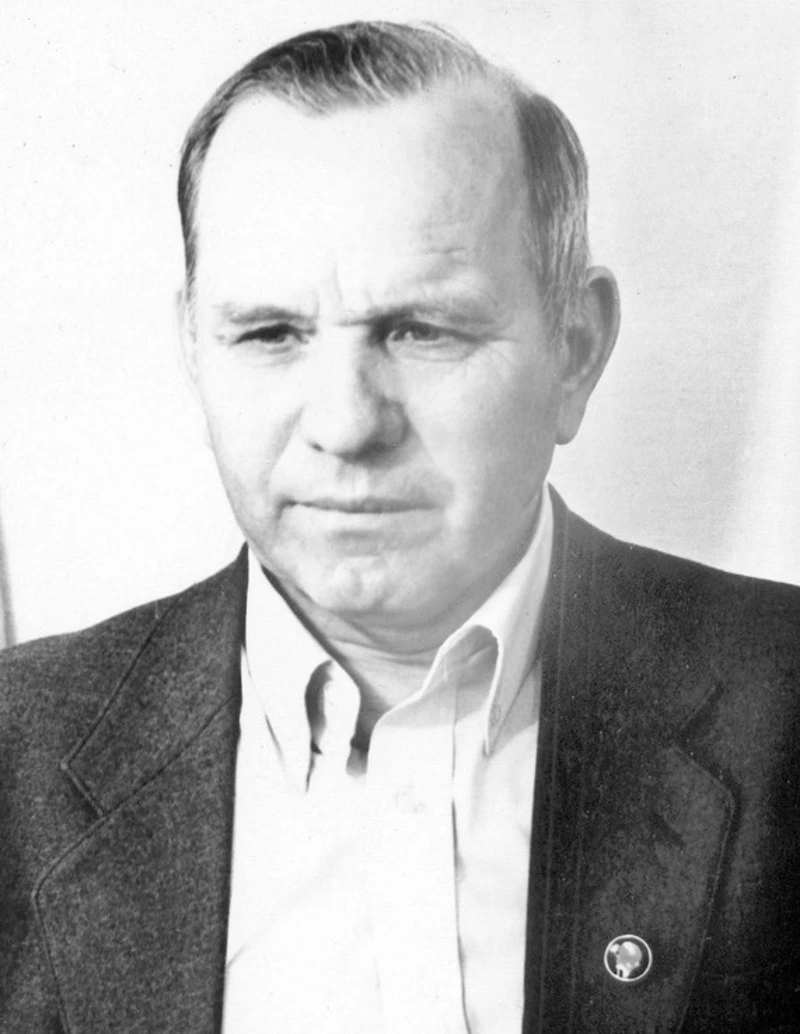

В здании Алексеевского агротехнического техникума на стене висит портрет бывшего заместителя директора Ивана Васильевича Плахотника — человека, который 32 года своей жизни отдал советской и российской системе подготовки рабочих кадров. Взгляд мужчины на снимке — проницательный, настойчивый, кажется, понимающий саму суть непростой человеческой жизни, но одновременно тёплый благодаря притаившейся в уголках глаз скромной улыбке.

Знаю, что у людей, которые улыбаются глазами, обычно твёрдый характер, необычная судьба и большой силы дух, который позволяет превратить обыденную работу в дело всей жизни.

Начало всех начал

«Родился 29 октября 1939 года в городе Зугрэс Донецкой области. Мать перевезла нас с Надей в июне 1942 года в село Ковалёво», — так писал сам Иван Васильевич в своей биографии, копия которой попала ко мне в руки и заканчивается довольно убедительными словами: «В искренности написанного не сомневайтесь!». Его детство пришлось на голодные военные и не менее тяжёлые послевоенные годы. До десяти километров пешком в день пареньку приходилось ходить в школу. Десятилетку окончил в 1957 году в Красном-2, а после, как и положено, отправился служить в ряды Советской Армии. Долг Родине отдавал при штабе Военно-воздушных сил Воронежского военного округа. После службы — работа в колхозе. Хороший опыт организационной и воспитательной работы получил, став вторым секретарём Алексеевского райкома комсомола.

С той поры его помнит трудящийся до сих пор преподавателем в агротехникуме Вячеслав Петрович Грищенко: «Иван Васильевич принимал меня в комсомол. Уже тогда обратил внимание — прямолинейный, правдолюб, всё, что думал, говорил в глаза. Это мнение только утвердилось, когда работали в паре в проф-техучилище № 4: я — завучем, он — замдиректором».

На стороне студентов

А пришёл Иван Плахотник в одно из старейших учебных заведений нашего города в 1967 году. И уже к началу 70-х годов здесь сложился крепкий, работоспособный коллектив, которому по плечу были самые трудные задачи. Иван Васильевич не только преподавал студентам агрономию, направив все свои усилия на крепкое освоение ими выбранной специальности, но став заместителем директора, большое внимание уделял их культурному, патриотическому и спортивному воспитанию.

— Я был студентом во время работы Иваном Васильевичем замдиректором, выпустился в 1981 году. Помню: он был всегда на нашей стороне. Нас 1 000 человек было, и каждого он знал по имени. На производственную практику всегда ехал с нами вместе. Брал тяпку и показывал, как надо работать. А работал он хорошо — не догонишь. Был случай: староста моей группы попал в неприятную хулиганскую историю, которая не обошлась без поножовщины. Настоящий суд состоялся в актовом зале училища, на котором Иван Васильевич выступил защитником парня. Этот человек — легенда, мне жаль, что не довелось с ним работать, — рассказывает преподаватель агротехникума Виталий Петрович Амелин.

Генератор идей

По инициативе Ивана Плахотника были установлены обелиск марьевским комсомольцам у села Советское и бюст Героя Советского Союза Николая Рубана перед зданием учебного заведения. О последнем факте сам Иван Васильевич писал так: «Было это в октябре 1968 года во время отчётно-выборного комсомольского собрания в актовом зале училища. Я, сидя в президиуме, посоветовал Володе Хацяновскому, комсоргу 14 группы, выступить и внести предложение об установлении бюста Герою Советского Союза Николаю Рубану, а средства на его изготовление заработать силами комсомольцев училища. Сказанное на собрании все восприняли серьёзно и единогласно проголосовали «за». Комсомольская копилка, к этому времени находившаяся в бухгалтерии как отдельный счёт, была ликвидирована, и деньги, заработанные на сельскохозяйственных работах при разгрузке железнодорожных вагонов, перечислялись на заместителя директора.

Затем я вместе с Хацяновским Володей и Борыленко Колей поехал в Харьков, где встретились со скульптором Нэц Владимиром Юлиусовичем. Мы привезли ему несколько фотографий Николая Рубана... Все вместе договорились со скульптором об изготовлении этого бюста за 3 600 рублей. Несколько раз мы ездили в Харьков и смотрели, как идут работы: сначала в глине, потом в бетоне, затем в чеканке. Забрали его в конце мая 1970 года. А установили у центрального входа в училище 29 октября 1970 года. На открытии было всё училище. Выступали ветераны войны, работники училища, в том числе Алексеенко Константин Яковлевич, который учился в одном классе с Николаем Рубаном и сидел с ним за одной партой». На открытии бюста присутствовала родная сестра Героя Раиса Афанасьевна, которая благодарила комсомольцев за то, что они не забыли о подвиге её брата.

О том, что этот человек был генератором идей, говорит и тот факт, что в 1967 году созданный им хор занял второе место в первом смотре художественной самодеятельности 12 областей центра России в городе Орёл. В легкоатлетическом кроссе на призы газеты «Заря», который проводился в городе ежегодно, команда училища во главе с Иваном Васильевичем всегда занимала призовые места.

За успехами — труд

Начиная с 1969 года, учебное заведение практически каждый год награждалось почётными грамотами и вымпелами Государственного комитета Совета Министров РСФСР за подготовку квалифицированных кадров и успехи в военно-патриотическом воспитании. А в 1988 году на ВДНХ в Москве за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР были награждены «серебряными» медалями четверо работников училища: Николай Александрович Кустов, Василий Гаврилович Костенников, Иван Фёдорович Лемешко и герой моего очерка. В том же году учебное заведение получило диплом академии наук и вошло в число 23 лучших училищ СССР.

«Как назвать его, если не человеком с большой буквы? Ведь он душой болел за родное училище, старался, чтобы было лучшим. И оно было. Занимало первое место по области (а их было 33), редко второе. А что за этим? Труд. Приходил на работу в семь утра. Перво-наперво бумажными делами занимался, затем — производственными вопросами. Вникал в детали: отсутствуют студенты в группах — выяснял, где, звонил родителям. О практике с председателями колхозов договаривался, пёкся о будущей работе выпускников. Большое внимание уделял оснащению новым оборудованием кабинетов и лабораторий. Если нужно что-то было, только скажи ему — всё достанет, всё сделает для учебного процесса», — поделился коллега Ивана Васильевича Иван Николаевич Гриценко.

Велика заслуга бывшего замдиректора и в деле становления учебного заведения в новом статусе. В 1992 году на базе профессионального училища было создано Высшее профессиональное училище, началась подготовка студентов по специальностям «техник-механик» и «автомеханик». Иван Васильевич установил связи между училищем и высшими учебными заведениями Белгорода и Воронежа. Нашим студентам читали лекции, помогали в подготовке дипломных работ профессора Белгородской и Воронежской сельскохозяйственных академий, а некоторых принимали к себе без экзаменов, откуда впоследствии они выпускались с красными дипломами.

Он жив, пока помнят...

Трудоголик, кристальной честности человек, имеющий непререкаемый авторитет у студентов и коллег, требовательный не только к окружающим, но и к самому себе — таким он остался в памяти всех, кто имел отношение к учебному заведению. После ухода из агротехникума Иван Васильевич продолжал вести активный образ жизни: работал на молочно-консервном комбинате, бегал по 15 километров в день, чтобы оставаться в хорошей физической форме. И… скучал. По родным стенам образовательного учреждения, коллегам, студентам, встречая которых, всё так же легко мог вспомнить не только фамилию, но и год выпуска.

Мало, кто знает, что Иван Васильевич писал стихи. Передо мной копия листа, на котором его рукой написаны строки, посвящённые Тихой Сосне. Разобрать круглый, с завитушками, почерк автора довольно просто:

Что ты сделала со мною,

Чудо Тихая Сосна?

Словно кем заворожённый,

Я застыл вдруг у моста.

Водопад ивовых веток

Опустился над рекой,

Замерев, любуюсь этой

Незабвенной красотой.

В лёд одетые прозрачный

Ивы-девушки стоят,

В одеянии предбрачном

Чары зимние таят.

...Он ушёл из жизни 16 октября прошлого года, не дожив всего две недели до своего 85-летия. Последние моменты своей жизни он провёл у сына Валерия в Старом Осколе, где и был похоронен. Его доброе имя до сих пор на устах многих алексеевцев, которым посчастливилось иметь с ним знакомство. А ведь недаром говорят: «Человек жив, пока о нём помнят».

P.S. Автор выражает искреннюю благодарность бывшему преподавателю истории Алексеевского агротехникума Галине Георгиевне Долгих за предоставленные факты из жизненной и трудовой биографии Ивана Васильевича Плахотника.